大きめアトニッチの取付方法

動画による説明です。

購入する前に、壁の厚みを調べる

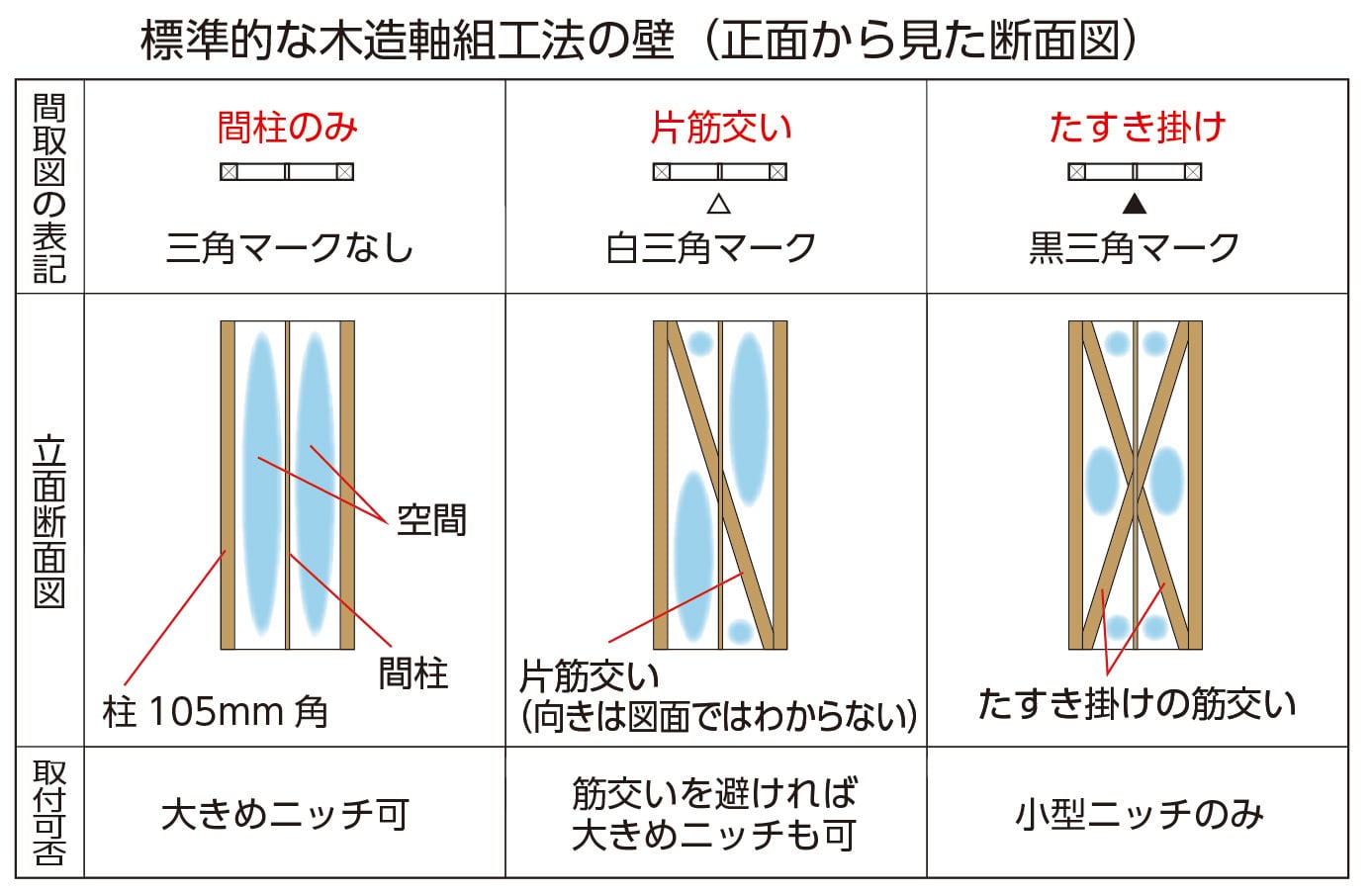

住宅の工法には

●木造軸組工法(在来工法)

●ツーバイフォー工法(木造枠組壁式工法)

●鉄骨組工法

などがあり、工法や石膏ボード、クロスによっても壁の厚さが違います。設計図面があればご確認ください。アトニッチでは一般的な木造軸組工法の壁厚に合わせた奥行サイズがデフォルトになっていますが、壁厚に合わせて奥行サイズをオーダーできます。(146mmまで無料)注文時、備考欄に「奥行○○○mm」と入力してください。

1. おおよその取り付け位置を決める

まずアトニッチを取り付ける壁を決めるのですが、設計図面があれば確認してください。

外壁(屋外に面する壁)には通常断熱材が入っているので避け、内壁(住宅内の間仕切り壁)の石膏ボードに取り付けます。

また、住宅の構造計算に入っている耐力壁も避けてください。

設計図面で、柱と間柱、筋交いの有無を確認します。

またコンセントや電器スイッチ周辺には配線があるので、それらの無い場所を選んでください。

間柱を取り除く場合は設計士などに相談してください。

その上でどこにどんなニッチをどこに取り付けるか構想します。

2. 壁内を詳しく調べる

アトニッチを取り付ける壁を、下地センサーで調べます。

柱がある場所の目星をつけ、おおよその取り付け場所を決めます。

アトニッチを壁に合わせて、角がくる高さにマスキングテープを貼ります。

その上から養生テープを目見当で水平に貼ります。

下地センサーで柱の位置を正確に割り出し、養生テープに印を付けます。

下地探し針も併用するとより正確に見極められます。

3. 壁にあける穴のケガキ

アトニッチを壁に合わせて、柱と柱の間で位置を決めます。底辺角にケガキします。

その高さに定規と水準器(スマホアプリなど)を合わせて、水平に線を引きます。

その線と右下角のケガキに、アトニッチの下辺をピッタリ合わせ、他の角の位置もケガキします。

念のため、床からの距離や壁の角からの距離を計って、水平・垂直を確認してください。もし曲がっているようなら、養生テープを重ね貼りして修正してください。

4. 壁をくり抜く

養生シートなどで切り屑受けを作っておくと後片付けがラクになります。

定規をあてて、カッターで角から角までゆっくり切っていきます。最初は力を入れず、手を切らないよう慎重に切ってください。

何度か繰り返します。

そのあとは、一点を貫通させるイメージで、一ヵ所を集中して、削るように切っていきます。

刃が少しでも貫通したら次の辺へ進みます。カッターの刃は小まめに折って、切れ味を維持してください。

すべての辺で刃が貫通したら、ノコギリ刃を入れて切っていきます。

最初に下辺を切り、次に左右辺、最後に上辺を切ります。

くり抜いた壁が内側に落ちないよう注意して、取り外してください。

切った石膏ボードの切り口は少し膨らんでしまうので、ローラー掛けして平らにします。

アトニッチを仮設置してみます。

5. アトニッチを支える補強

アトニッチの荷重を支える補強をします。

L字金具を柱に合わせつつ、アトニッチがちょうど乗るように、切り口よりほんのわずか上になる高さに調整し、ネジで固定します。

もしくは、アトニッチ底面から床面の長さのツーバイ材などを入れて、壁内に固定し、アトニッチを支える支柱にしてください。

6. 壁内支持材を入れる

壁内支持材は、穴を開けた石膏ボードを補強するため、穴の周囲に適宜入れます。

面取り部分にボンドを塗布して固定します。

7. アトニッチを固定

アトニッチ背面に木工ボンドを厚く塗布、もしくは両面テープを厚みを調整して貼って、奥の石膏ボードに固定してください。

ダボ穴のあるアトニッチの場合は、使わないダボ穴にネジを入れて左右の柱に打ち込むことで固定することもできます。その時にネジを打ち込みすぎるとアトニッチが破損するので注意してください。

完成です!

必要な道具

メジャー

長めの定規

養生テープ

マスキングテープ

ペン

下地センサー、(あれば下地探し針)

カッター

ノコギリ刃カッター(石膏ボードのこ など)

ローラー(の代わりになるもの)

L字金具とネジ

両面テープ or ボンド or 木ネジ

ドライバー(あれば電動ドライバー)

切り屑を受ける養生シート的なもの

水準器(スマホアプリなど)